FÓRMULA PARA VOLAR.

Eliécer se animó a hablar: Después de mirar en lontananza, como quien trata de adivinar el tiempo de las lluvias dijo:

En Mira, las magas que además eran muy guapas mantenían en secreto las fórmulas para volar. Dominaban el espacio y al parecer, el tiempo, porque podían recorrer varios países y visitar varias ciudades. Hay quienes aseguraban que un sacerdote fue llevado hasta Londres únicamente para comprar los famosos cortes ingleses y que a la mañana siguiente ya tenía estas famosas telas para que le confeccionen una sotana. Claro que evitó cualquier comentario.

Para volar, estas mujeres, se soltaban su larga cabellera. Previamente se vestían de blanco con enaguas largas y almidonadas, que se escuchaban crujir mientras se desplazaban y en las arcas o el sobaco -como se decía antiguamente a las axilas- se colocaban unas unturas milagrosas que eran una especie de pomadas mágicas que únicamente conocían las Voladoras y las preparaban con total hermetismo.

Después se subían al techo de las chozas de paja. Abrían sus brazos, unían sus torneadas piernas y pronunciaban unas palabras mágicas: DE VILLA EN VILLA, SIN DIOS NI SANTA MARÍA. De esta manera emprendían el vuelo, aprovechando las noches de luna, aunque en otros sitios lo hacían en noches oscuras, acaso para despistar a los curiosos.

PLATA A CAMBIO DEL SECRETO

PLATA A CAMBIO DEL SECRETO

En el Mentidero estaba Aurelio, con voz pausada refirió lo siguiente: El hombre entre una sonrisa picara, comentó que en una ocasión hizo caer a una voladora sacándose el sombrero y poniéndolo boca arriba. La mujer se le acercó y le pidió "por diosito" que no cuente nada. A cambio de mantener su boca cerrada la Voladora le entregó mucha plata. La plata de antes, dijo Aurelio, recordando estos sucesos. Dijo que se fue a dormir tranquilo y feliz. Como era tanto lo que le ofreció la hechicera, Aurelio no tuvo más remedio que ocultarle cerca de unos matorrales con la precaución de señalar el sitio. Cuando al otro día fue a recoger el producto del trato, se encontró que en lugar de la plata había majada de ganado; muy iracundo fue donde la Voladora para reclamar su tesoro, pero esta le aseguró que le había entregado monedas de plata y que del resto no tenía la menor idea. Como además era verdad, e| entonces joven Aurelio dejó abandonado su botín, ahora convertido en majada. El momento que hizo caer a la voladora, le reconoció quien era; recordó que en días anteriores su hija pequeña había hecho un comentario al que no le pusieron mucha atención, -en casa de la señora María estaban colgadas en los alambres del patio unas enaguas blancas, blanquísimas, largas, larguísimas - dijo la niña, claro comparadas con su tamaño, le parecían una inmensidad. Un dato más para comprobar que lo que el vio era cierto, no estaba soñando, no fue una alucinación.

LA PARRANDA DE LOS GALLOS

Todos recordaban las tremendas parrandas de Eloy. Por eso casi no se inmutaron cuando trajo a conversación el tema de las fiestas de las Voladoras, más bien se admiraron que no se hubiera ido con alguna de ellas. Lo que dijo podría resumirse así: una de las costumbres que se relataban en esa época era de que las Voladoras hacían muchas fiestas. Porque hay que decirlo, las Voladoras hacían magia, pero blanca, que es muy diferente a la magia negra, que causa estragos. Las fiestas que se hacían en aquella época eran muy ruidosas y las farras se conocían como un "patio", porque eran precisamente en estos sitios -en medio del perfume de los árboles y las madreselvas donde se efectuaban las parrandas.

A veces llegaban invitados no muy gratos. Como aquella ocasión que estaba de paso una tropa - en esas interminables guerras entre conservadores y liberales- y se percató de la música. Con sigilo, unos pocos uniformados se dirigieron a la casa donde se escuchaba la música que provenía de las guitarras. Golpearon las pesadas puertas. Les abrieron unas hermosas mujeres y en ese momento la música dejó de sonar. Entraron los militares, pero no encontraron a las parejas que hasta hace poco -así lo parecía- estaban en tremenda farra. Lo único que descubrieron fue a muchos gallos amarrados a las patas de las camas y sobre una mesa enorme, un racimo de plátanos.

Convencidos de que el cansancio les jugó una mala pasada, los milicianos se despidieron y se alejaron del pueblo. Después de un rato, se deshizo el encanto. Los gallos amarrados con trabas a las patas de las camas, se convirtieron nuevamente en apuestos hombres. Sin embargo, todos rieron porque al individuo que estaba convertido en mano de plátanos le faltaba un pedazo de la jergueta. Claro, dijeron las mujeres, seguro que un soldadito se llevó -a escondidas-un guineo. Entre risas, comenzaron a sonar las guitarras y los zapateos siguieron hasta más allá del amanecer.

EL MARIDO DE LA VOLADORA

Casi sin pedirle, Teodoro refirió una historia. Dijo que había escuchado hace mucho tiempo, pero todos sabían que el pobre Teodoro era marido de una Voladora. Nadie, aunque se aguantaron las ganas, le cortó su relato y más bien -de cuando en cuando- le miraban para ver si por el sombrero no se salían unos cachos.

Teodoro contó la historia de una Voladora que vivía cerca del parque. Esta mujer salía todas las noches, y aunque su marido le preguntaba sus motivos, esta se mostraba esquiva. Decidió espiarla. Para esto se hizo el dormido, pero tratando, de cuando en cuando, de abrir un ojo. Con el reflejo de una vela, miró a su mujer que se colocaba unas enaguas blancas almidonadas; unas "unturas en las arcas", como se decía antes y se soltaba su hermosa cabellera. Después abrió la puerta y salió. Teodoro dijo que ese marido abrió sigilosamente una rendija para espiar. Su mujer estaba subida al techo de la choza de paja y pronunció unas palabras: DE VILLA EN VILLA, SIN DIOS NI SANTA MARÍA, entonces su cuerpo se fundió con el aire y su breve vuelo le dotaba de un aire de pájaro enorme y majestuoso.

El hombre de este cuento también quiso imitar a su mujer. Por eso después de cerciorarse de que se había marchado por las nubes, él también se colocó las pócimas y hasta repitió la fórmula para volar: DE VIGA EN VIGA, SIN DIOS NI SANTA MARÍA. Sin embargo, como no tenía experiencia en estos menesteres lo único que consiguió es que su cuerpo -cuan largo era- se golpeara una y otra vez con las vigas de la choza, en lugar de la famosa: De Villa en Villa, había dicho las palabras equivocadas. Claro que hay que reconocer que nunca abrió lo suficiente los brazos y peor puso equilibrio en el duro oficio de emprender el vuelo. ¿Cómo descubrió su mujer estas artimañas? Supo que su secreto estaba un tanto develado cuando su marido se hallaba todavía dándose contra las vigas al momento que ella llegaba de su viaje. La mujer pensó que era preferible iniciarle en sus secretos, antes que -por resentimiento- divulgara lo que sabía.

Le prometió a la noche siguiente llevarle a sus aquelarres,, que es el sitio donde se encuentran las brujas. Pero después, meditando, dijo que -como prueba- primero lo llevaría a una fiesta, para que vea cómo se comporta. Le hizo prometer que por ningún motivo pidiera sal, peor un cuchillo. Aunque no le indicó el significado, el marido supuso que era algo relacionado con la hechicería.

Después de volar un rato por arriba de las torres de la iglesia, la Voladora y su marido aterrizaron en un lugar distante. Allí, ante los ojos del marido se presentó una escena: una mesa larga, con candelabros de plata. Tenía un mantel de fino bordado, donde relucían las copas de vino y los relucientes cubiertos, probablemente de plata, que reflejaban unas velas delgadas y elegantes. Los manjares eran pródigos: carnes de diferentes especialidades y aunque él no sabía los nombres de los platillos, intuyó que se trataba de cerdo, conejo y res, aderezados con salsas de olores intensos. Además de las delicias de estas tierras: un cuy, de piel tostada con unas papas enormes y un ají, molido en piedra. Era tan abundante esta mesa y con tantos manjares que era un paisaje para los ojos.

A un lado de los candelabros se encontraban delicados dulces. El salón era magnífico. Algo nunca visto por el esposo de la Voladora, que aún recordaba, mirando el techo, su reciente aventura por los aires de su modesta choza. Los invitados estaban sentados en unas sillas que solo se veían en las revistas, de unos reyes de nombres simples, pero con números romanos, que el hombre de nuestra historia ya ni recordaba.

¿Por qué le habría dicho su mujer que no pidiera sal, ni tampoco que nombrara la palabra cuchillo? Esas eran las interrogantes que le preocupaban mientras agradecía a un paje, que le colocó una salsa especial en una carne mechada. No resistió más y pidió sal.

No acabó de decir que le alcanzara el cuchillo, porque del sillón Luis XVI, donde se hallaba, descubrió que en un instante se encontraba sentado en una piedra. La majestuosa sala había desaparecido llevándose los escudos heráldicos y hasta la chimenea, donde hace un minuto aún crepitaban los leños. De la dispuesta mesa no quedó sino un pastizal y de los ricos manjares donde destacaban la variedad de carnes, el marido se encontró trinchando una majada de vaca, en lugar de un delicioso filete. El encanto duró lo mismo que los tiernos ojos de la, hasta hace poco, adorable bruja.

Ni que decir de nuestro personaje que tuvo que regresar a pie hasta su casa, porque la Voladora de las iras levantó el vuelo, perdiéndose en la noche vacía.

UN GALLO DE AMANTE

Le tocó el turno a Ignacio. Aunque todos se quedaron muy conmovidos con la historia de Teodoro, que seguía repitiendo innumerables platos que -eso decía- contaban que había en esa mesa, no pudieron más que abrir los ojos con lo que refirió Ignacio. Lo que ocurre es que el asunto era medio peliagudo porque estaba involucrada una tercera persona y porque también se hablaba de infidelidades. En otras palabras, las cornamentas que ciertas Voladoras colocaban, como adorno en las frentes de sus maridos.

En cierta casa de Mira, en su corredor siempre permanecía templada una soga amarrada de un pilar a otro. En esa soga resistente permanecía, invariablemente, un racimo de plátanos, de esos traídos después de un ajetreado viaje desde el valle del Chota.

Obviamente, nadie se preocupaba de semejante mano de plátanos, peor el marido de la Voladora que no sospechaba que cuando él salía para las faenas agrícolas, el mentado racimo se convertía en un apuesto hombre que pasaba a ocupar su lecho.

Otra de las estrategias de estas brujas era convertir a sus amantes en gallos. Así evitaban sospechas y el gallo de marras permanecía muy quedo, amarrado, con traba, a la pata de la cama. Eso sí, cuando se iba el marido comenzaba a cantar bajito, pero convertido en un mancebo de voz sonora. Con razón decían los mayores, algunas mujeres se negaban rotundamente a matar a los gallos viejos, porque argumentaban que dan mal caldo, era mejor de gallina vieja que da buen caldo.

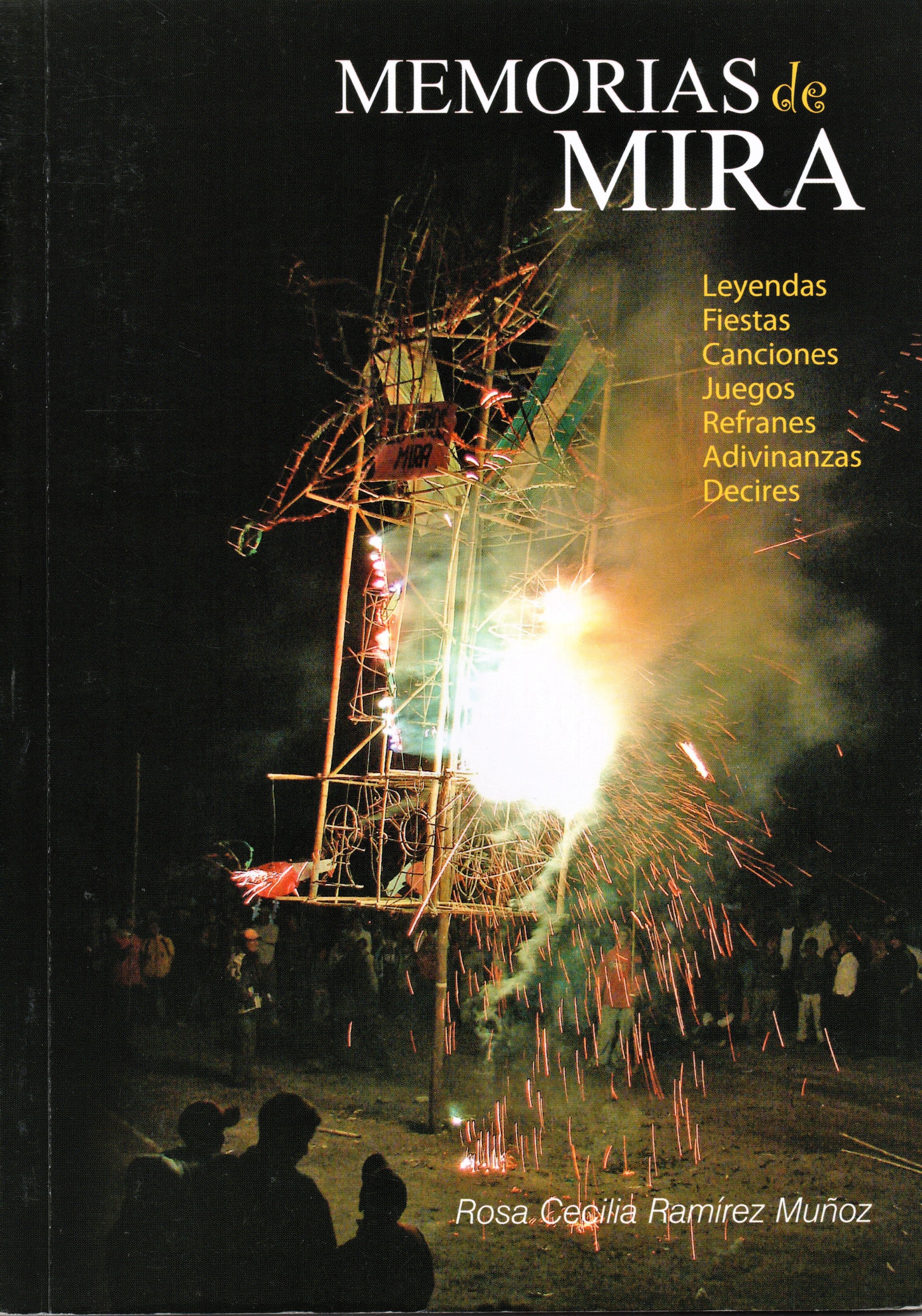

Tomado del Libro “MEMORIAS DE MIRA”

Autor: Rosa Cecilia Ramírez Muñoz